こんにちは。ケンチーです。

今回の記事では普段何気なく使っているストローについて、どんどん長くしていくと次第に吸えなくなるという事実について、流体力学を用いて解説していきたいと思います。

この記事を見ればストローの原理や何メートルまでのストローだと吸うことができるのかを知ることができます。

それではいきましょう!

そもそもストローってなんで吸えるの?

普段何気なく使っているストロー。どんな原理で水が吸えるのか知っていますか?

「口で吸ってるから!」と言われそうですが、間違ってはいません。

ですが、もう少し物理的に考えていきましょう。

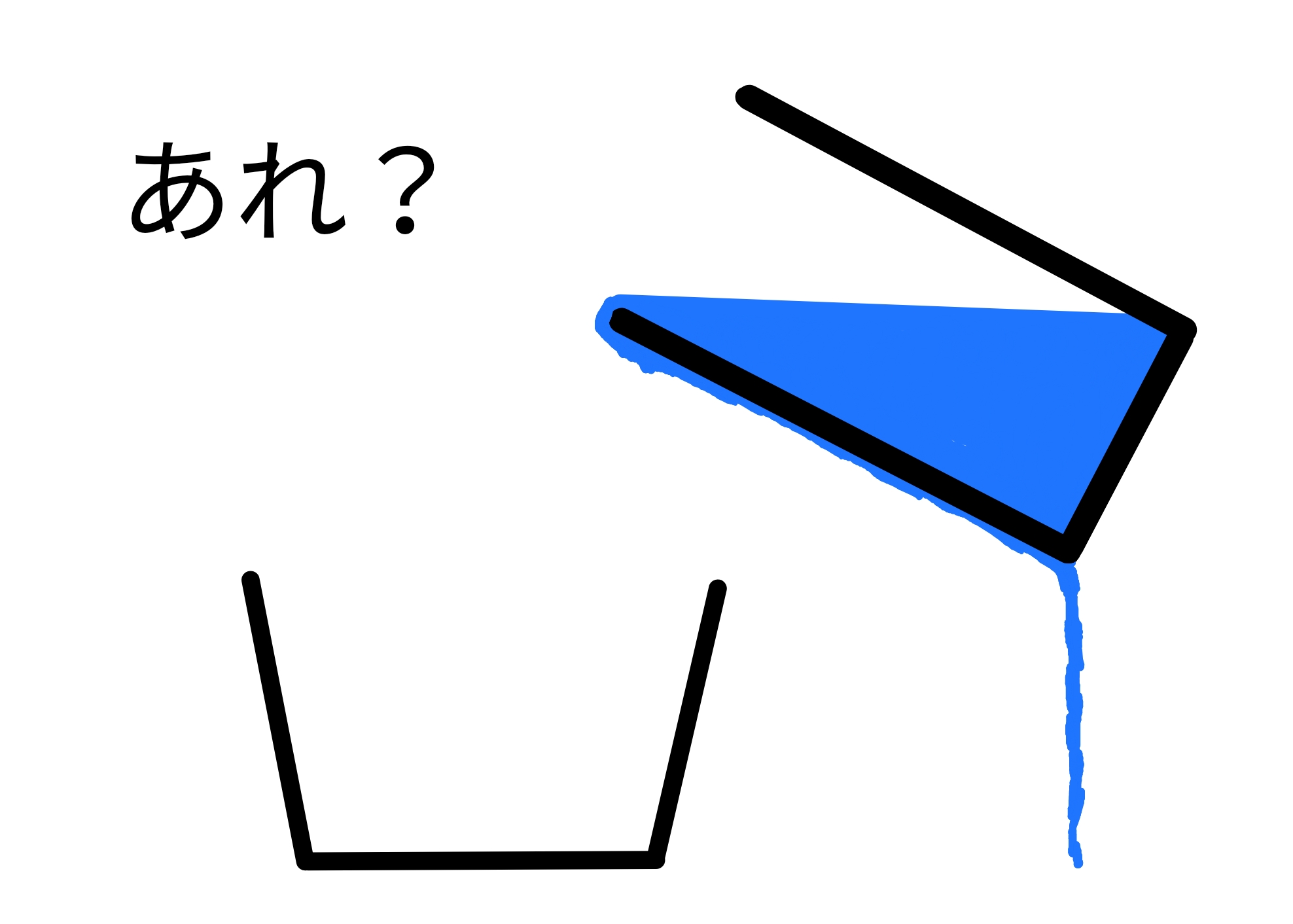

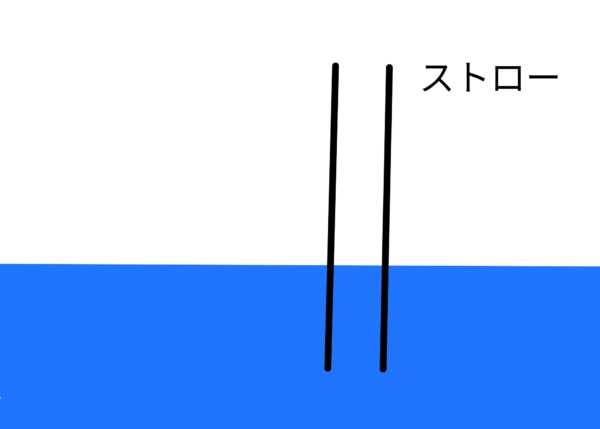

まずは水の中にストローを刺しただけの状態を考えてみます。

もちろんストロー内部と周辺の水の水位は同じになります。

これはストロー内部と周辺の圧力が大気圧(約1000 hpa)で力が釣り合っている為です。

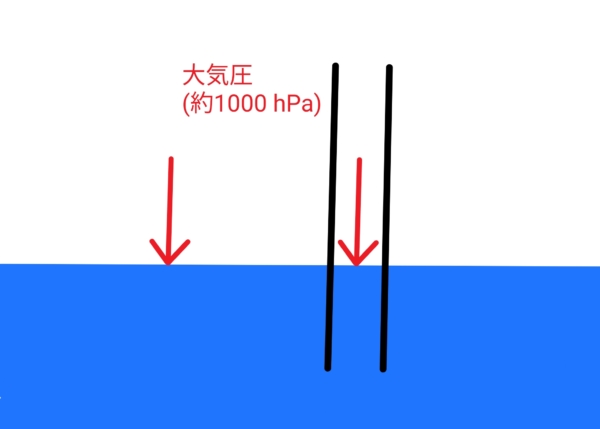

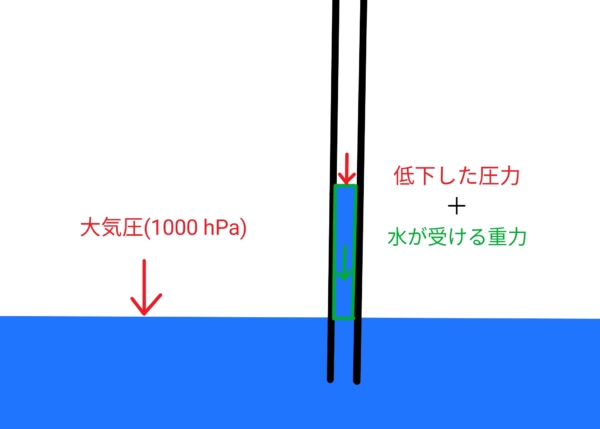

では、ストローを吸っていきましょう。

ストローを吸っていくことでストロー内部の空気の量が減り、圧力は低下します。(500 hpaとします)

すると先程は釣り合っていた力のバランスが崩れ、ストロー内部の水位は上昇します。

そして、ある高さで水位は止まります。

これは、ストロー内部の水が受ける重力が圧力差を埋める為です。

このようにストロー内部の圧力を下げていくことによって、水は大気圧に押されて上に上がってくるのですね。

これがストローで水が飲める原理になります。

では次から本題です。ストローを段々と長くするとどうなるのでしょうか?

ストローを長くすると大きくなる重力

ストローを長くした時も、途中までは先程と同様です。

ストロー内部の圧力とストロー内の水の重力が大気圧と釣り合います。

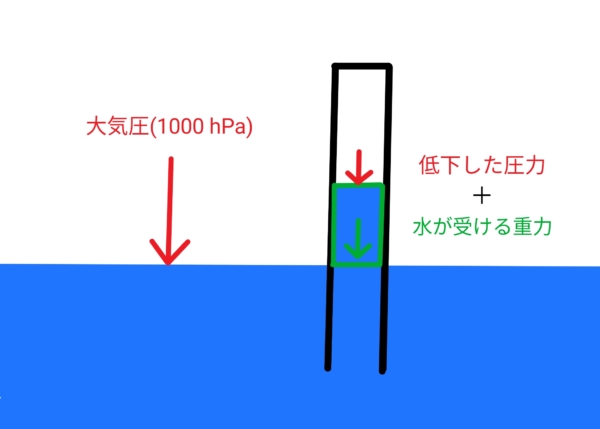

ここからダイソンを超えるの吸引力で限界まで吸っていきましょう。

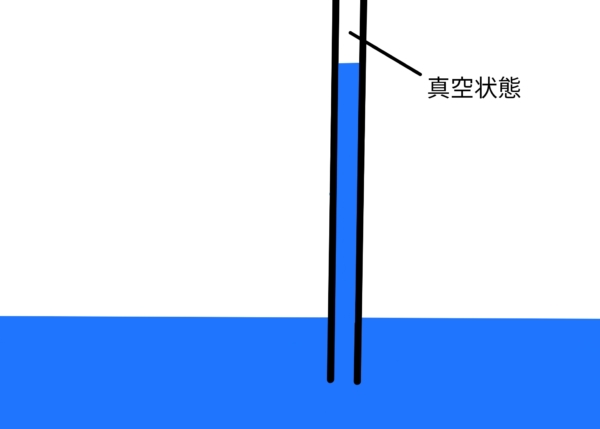

限界まで吸っていくと、ある地点で止まってしまいました。

これは、ストロー内の空気がなくなってしまい(真空状態)、これ以上吸うことができなくなった為です。

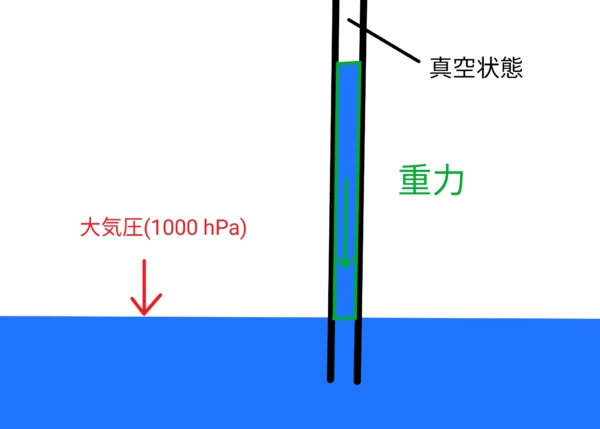

この状態での力の釣り合いを見てみましょう。

ストロー内の水に働いている力は、水が受ける重力のみです。

先程とは何が違うのかというと、ストロー内部が真空状態になっている為、ストロー内部の水が受ける空気からの圧力が全くかかっていないということです。

よってストロー内の水が受ける重力と周辺の水面が大気圧から受ける力は釣り合っていることがわかります。

長いストローだと極限まで吸っても水を飲むことができないのは、ストローが長くなればなるほどストロー内の水にかかる重力が大きくなるからだったんですね。

まとめ

いかがでしたか?

計算上、一般的なストローだと約10メートルまで吸い上げることができます。

しかし、それ以上吸い上げようとしてもどれほど吸引力があっても絶対に吸い上げることができません。

圧力ってとてつもないパワーを持っているんですね。

私のブログでは他にも流体力学に関する疑問を分かりやすく解説しているので是非ご覧になってください。