こんにちは。ケンチーです。

今回の記事では、「おもしろい流体力学」シリーズとして、「飛行機はなぜ飛べるのか」という誰もが思ったことのある疑問を理系大学出身のケンチーが簡単に解明していきたいと思います。

流体・力学の基礎知識

まずは、飛行機が飛ぶ理由を説明するために用いる物理学の基礎知識を2つ紹介します。

① 流れは、何かのきっかけで曲げられると、さらにその方向に曲がろうとする。

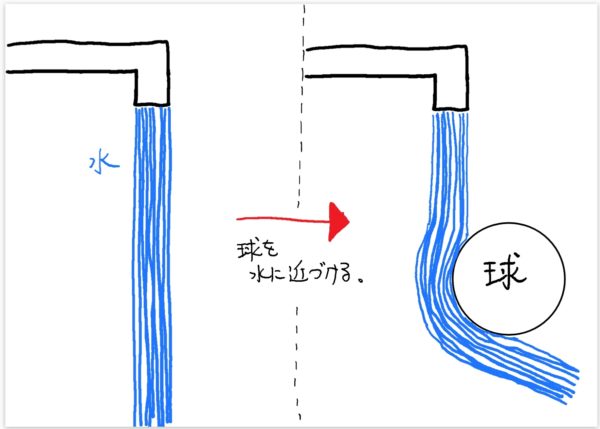

あなたはこのような経験はありませんか?

このように流れる水に球体のような凸型物体を近づけることで、水は物体を沿うように流れます。

これをコアンダ効果といい、空気の流れでも同じ現象が起きます。

コアンダ効果については別の記事で詳しく説明しているのでこちらをご覧ください

② 作用反作用の法則

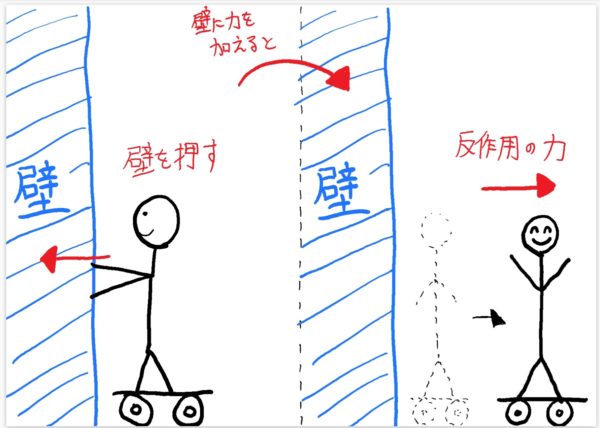

壁を押してみてください。

あなたは壁とは反対側に倒れませんか?

あなたが壁を押したことによって、あなたが押した力の分だけ壁にあなたが押されたのです。

これを作用反作用の法則といいます。

なぜ飛行機が飛べるのか?を考える

さて、ここからが本題です。上記2つの基礎知識を備えれば簡単に飛行機が飛ぶ理由を理解できます。

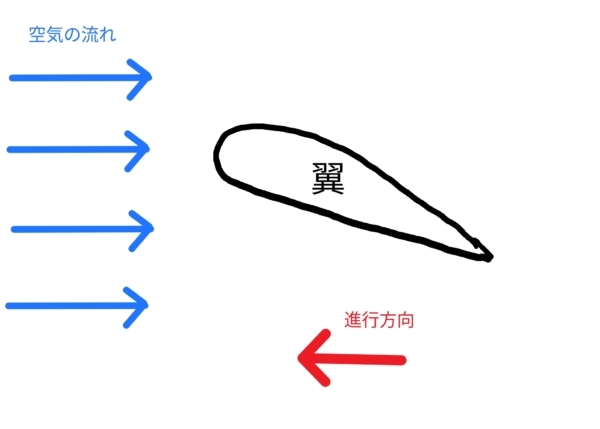

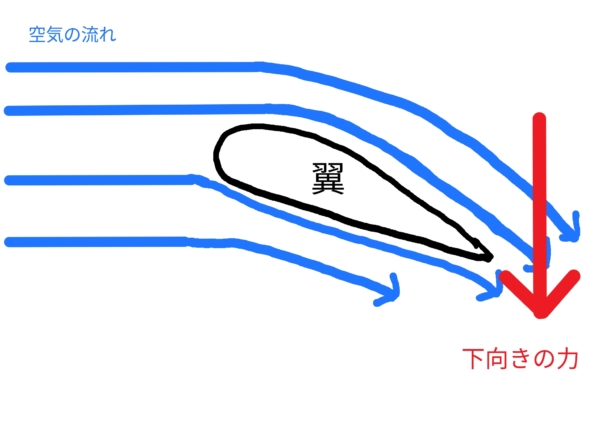

下の図は飛行機の翼を図示したものになります。

飛行機は前進している為、飛行機の前方側から空気が流れてくることがわかります。

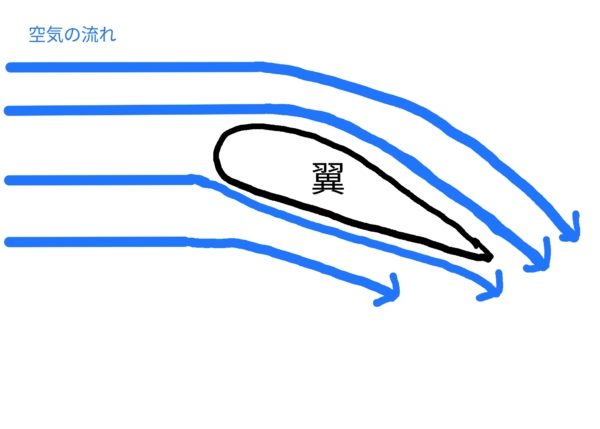

そのまま空気の流れを追っていきましょう。

翼に到達した空気の流れは翼に沿って流れていきます。

そう、これは先程の基礎知識①で紹介したコアンダ効果によるものです。

そして、コアンダ効果によって曲げられた流れは翼の後端に辿り着きそのままの向きで流れていきます。

最終的には斜め下向きの流れになっていることがポイントです。

斜め下向きの流れになったということは?

斜め下向きの流れになったということは、空気が下向きの力を受けたということです。

また、物体は外力を受けずして流れる方向が変わることはあり得ません。

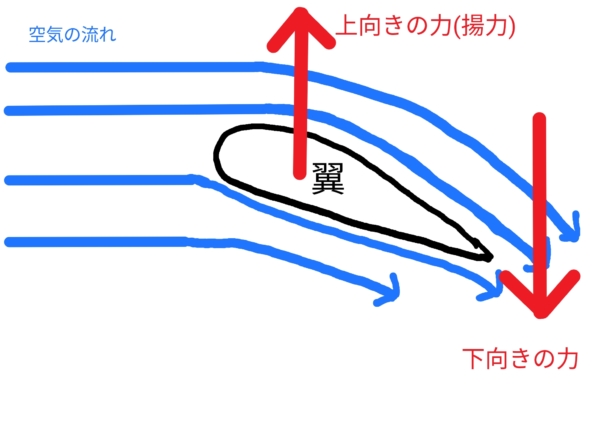

ここで基礎知識②を思い出してください。「作用反作用の法則」です。

下向きに力を受けるものがあるということは、上向きに力を受けるものもあるということです。

そしてその力を受けるものが、飛行機の翼です。

こうして翼は上向きの力を受けるので、飛行機は飛ぶことができるのですね。

ちなみに流れに対して上向きの力のことを「揚力(ようりょく)」といいます。

使えるとカッコいいですよ。

まとめ

いかがでしたか?

飛行機って意外と簡単な理屈で飛んでるんです。理屈だけは。

実際に飛ぼうと思ったら、とてつもない技術が必要です。流体の扱いはとても難しいのです。

簡単に飛行機に乗れる世の中に感謝ですね。

もっと飛行機について学びたければ下記の書籍がおすすめです。

また、私のブログでは流体力学に関する記事を多く執筆しているのでぜひご覧ください。

箱の中で鳥が飛ぶと重さはどうなる?

電車が急発進したら風船は前方に動く?

生卵とゆで卵を割らずに見分ける?

ストレートってなんで伸びる?