こんにちは。ケンチーです。

今回のテーマは「ゴルフボールの凸凹は何のためにある?」です。

みなさんゴルフボールは一度は手に取ったことがあると思うので、ゴルフボールは他のスポーツのボールとは違い表面が凸凹していることがわかると思います。

実はこの凸凹(ディンプルと言うらしい)、ボール周りに発生する境界層という流れの層を乱す為にあり、それによってゴルフボールは遠くに飛びやすくなるのです。

一体どういうことなのか。流体力学を用いて詳しく解説していきましょう。

そもそもゴルフボールを遠くに飛ばすためには?

そもそもゴルフボールを遠くに飛ばすためにはどうすればよいのでしょうか。

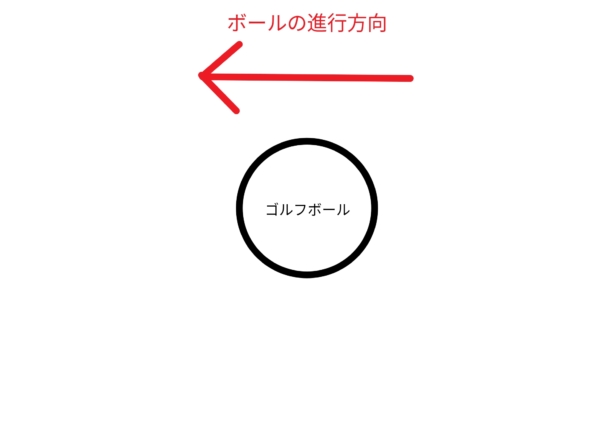

図を用いて考えていきましょう。

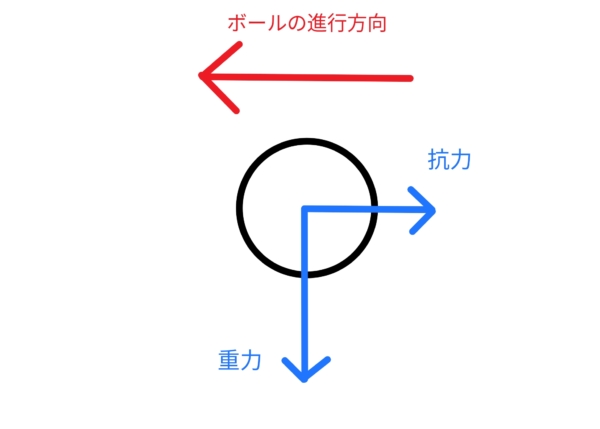

上の図のように右から左にゴルフボールが空中を飛んでいくと仮定します。

このゴルフボールには2つの力がかかっています。

抗力と重力です。

(厳密には上向きの力である揚力もありますが、今回は割愛します。別記事で解説しているので参照ください。)

この2つの力を小さくすることができれば、進行方向とは逆向きの力とボールが落ちていく方向の力が減り、ボールは長く空中に留まり、失速せずに、ゴルフボールは遠くに飛ぶということが感覚的に分かるのではないでしょうか。

(厳密には重力を含めた下向きの力を小さくする必要があります。)

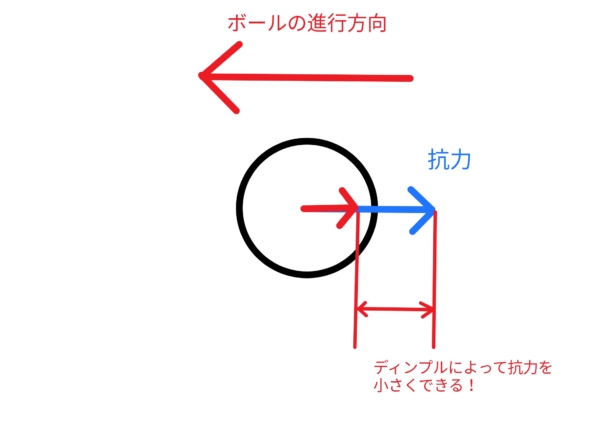

そして、ゴルフボールの凸凹(ディンプル)の役目は、2つの力の内の抗力を小さくすることです。

そして、抗力が小さくなることで、ボールの失速が起きづらくなり、遠くにボールが飛ぶのです。

どのようなメカニズムで抗力が小さくなるのでしょうか。わかりやすく解説していきたいと思います。

抗力が小さくなる流れとは?

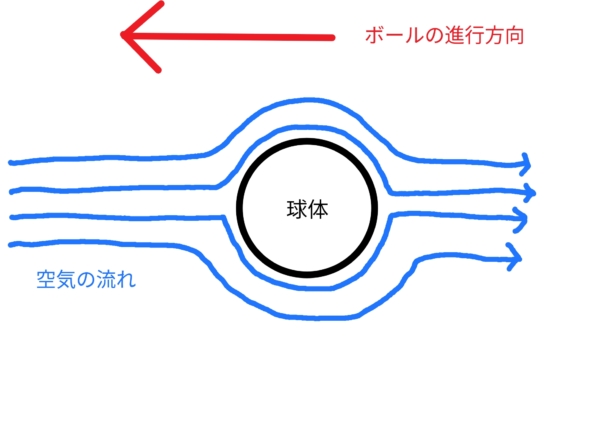

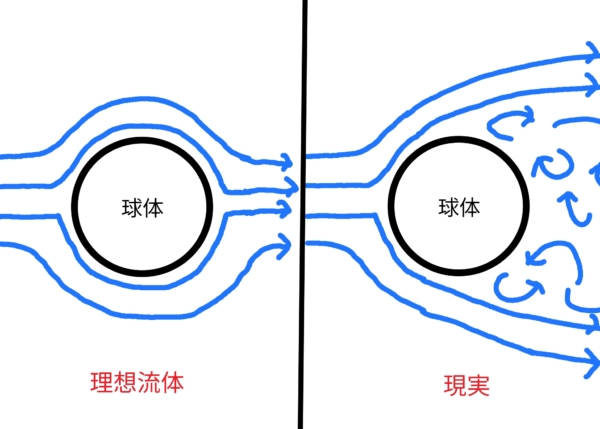

まず、凹凸のない一般的なボールの周りはどのような流れとなっているのでしょうか?

このようにボールの前方から空気が流れてきて球体を添うように流れていき、球体の後方で流れが合流し、そのまま後ろに流れていきそうですね。

しかし、このような流れは理想流体と言い、現実にはこのような流れは起きません。

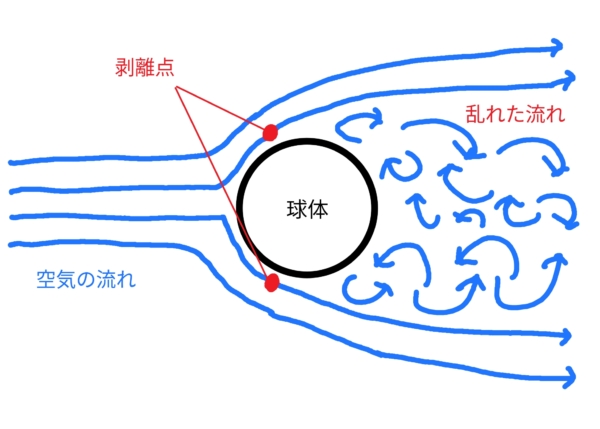

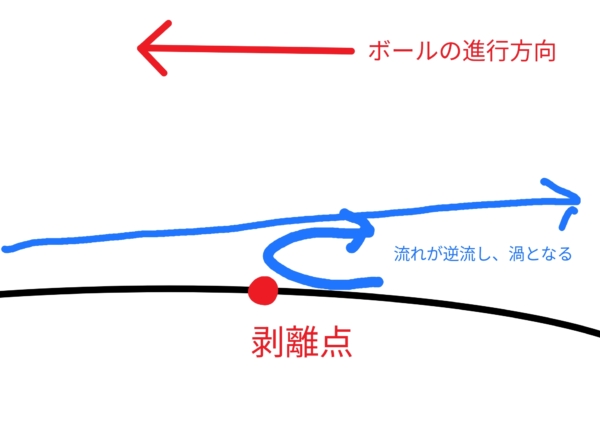

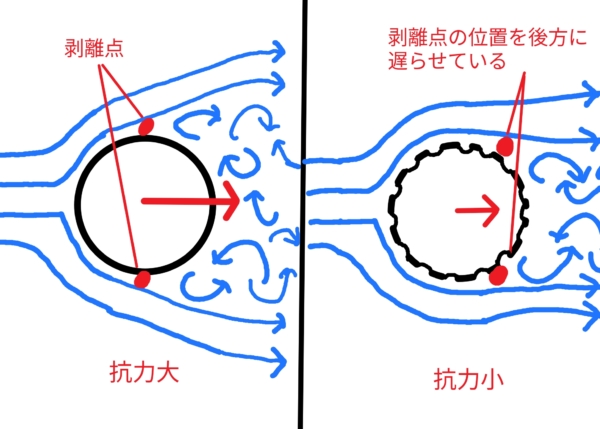

流体の粘性という特性により、剥離という現象が起きます。

剥離すると、流れはボール表面を沿わずに後方に流れていき、ボール後方にはたくさんの渦が生成され、乱れた流れとなります。

そしてこの剥離する位置を剥離点と言います。

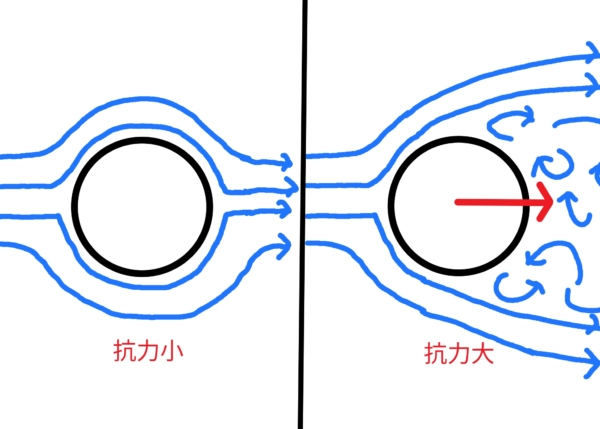

ここで剥離が起きている流れと起きていない流れ(理想流体)で抗力にどのような差があるのか比較していきましょう。

理想流体は粘性がない為、球体が受ける抗力はゼロになります。

しかし、現実の流れだと流体が粘性(ドロドロした感じ)を持つ為、球体は流体に引っ張られて、抗力を受けることになります。

身近な例として、水の中で手を動かすのと、空気中で手を動かすのを比べると、必ず空気中の方が手が動かしやすいはずです。これは水と空気の粘性の差によるものです。(水の方が粘性が高い。)

水の中で手を動かそうとすると、水に手が引っ張られ、動かしにくくなるのです。(空気にも粘性はある為、空気中でも少なからず引っ張られています。)

以上から、ボール周りの流れが理想流体に近ければ近いほどボールが受ける抗力は小さくなることが分かるのではないでしょうか。

言い換えれば、剥離点の位置が後ろにあればあるほど、抗力は小さくなるのです。

(理想流体のような流れになっても摩擦抗力は発生する為、抗力小としてあります)

剥離するメカニズムを知ろう

ここまでで説明した通り、ディンプルは剥離点の位置を後ろにずらすことによって抗力を減らす役割を担っています。

どのようなメカニズムで剥離点位置を後ろにずらしているのでしょうか?

まずは剥離が起こるメカニズムを解説します。

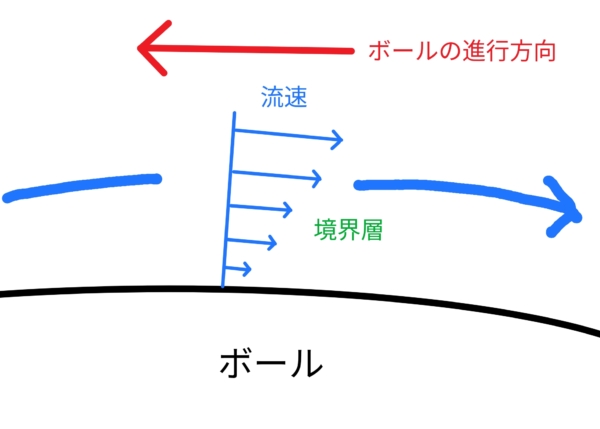

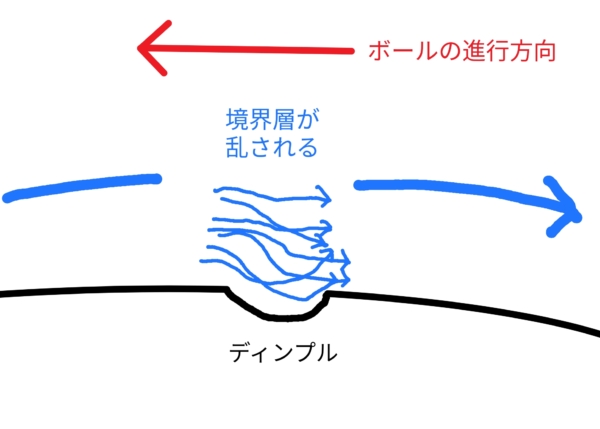

ゴルフボール表面を拡大した図を使用して考えていきましょう。

ボール表面を拡大するとボールに近ければ近いほど流速(流れの速さ)は小さくなり、離れるに従って大きくなります。

これも流体の粘性によるもので、ボールに近いほど流れはボールに引っ張られているのです。

ボールからの距離が0の位置では、流速は理論上0になります。

このような流れの層を境界層といいます。

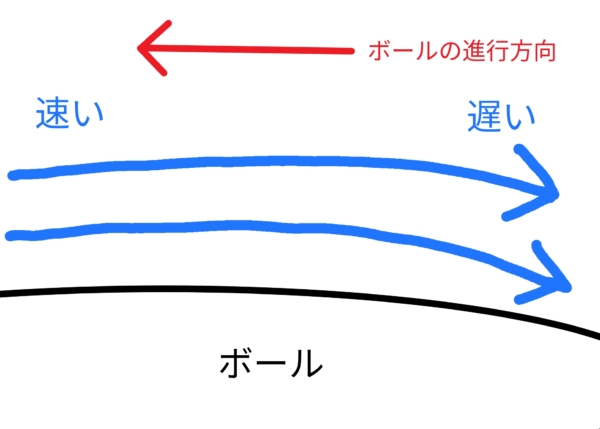

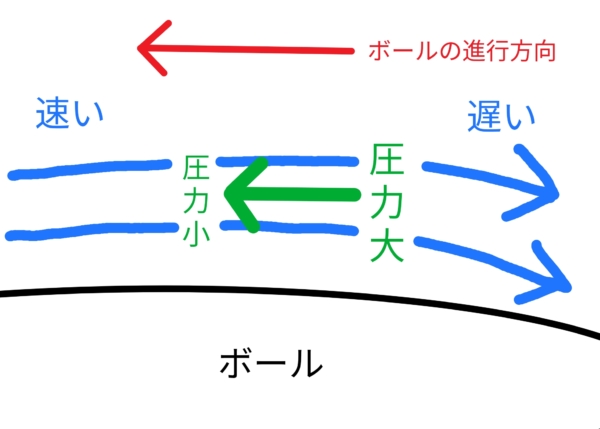

次にボール周りの圧力を考えてみましょう。

ボールの表面はなだらかな斜面になっており、後方に行くほど流路が広がる為、流れの速度は遅くなり、それに伴って、圧力は高くなっていきます。

専門的な内容になる為、詳しくは解説しませんが、流れの中で流速が小さくなると、圧力は大きくなります。

以上から、空気は左から右に流れていますが、圧力は右から左に力を加えていることがわかります。

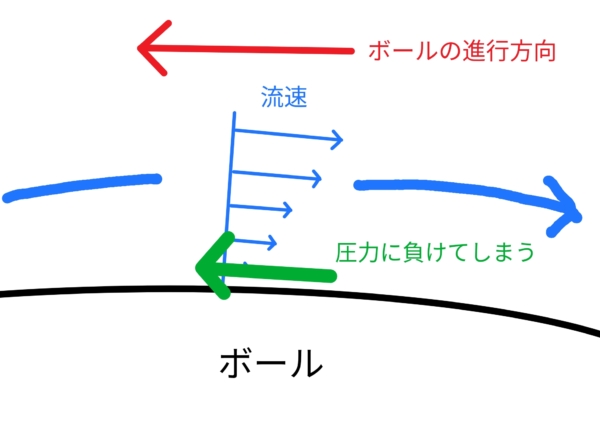

ここで境界層を思い出してください。

ボール表面から遠い位置では速い流れ、近い位置では遅い流れになっています。

剥離する理由。もうお分かりですよね。

ボール表面から近い位置では、速度が遅い為、圧力差に負けて空気は逆流しようとするのです。

そして速度が圧力に負け、渦が生成され、ボール後方に流れていくのです。

この渦が発生した場所が剥離点です。

ディンプルはどのように剥離点を後ろにずらすのか

ではゴルフボールのディンプルはどのようにして剥離点を後方にずらしているのでしょうか?

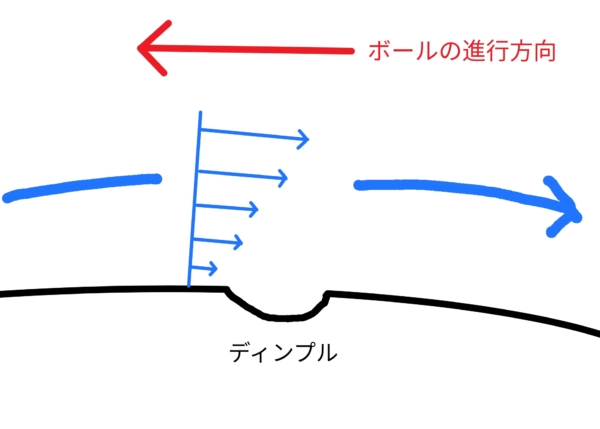

凸凹のあるゴルフボール表面を拡大して考えていきましょう。

凹凸のある場所までは先ほどまでと同様に境界層が出来ています。

ボール表面に近い場所ほど流れの速度は小さくなっています。

凹凸にさしかかりました。ここで流れは大きく乱されることになります。

そして凹凸後方の境界層はこの乱れによって先ほどまでとは違ったものになります。

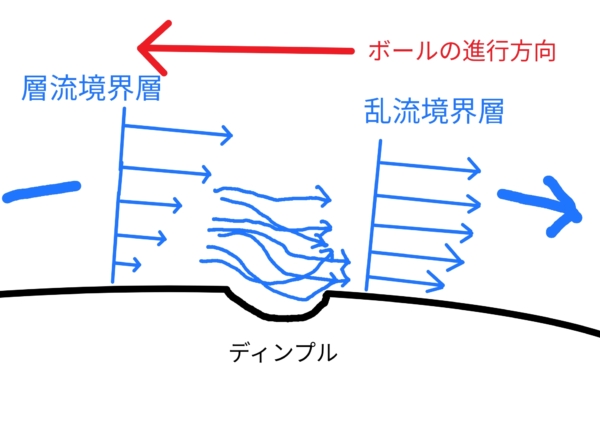

ボール表面付近の流速が先ほどよりも小さくならないのです。

これは境界層が層流境界層から乱流境界層に変わったことを意味しています。

これも専門的になる為、詳しくは解説しませんが、境界層がディンプルによって乱され、ボール表面からの距離による速度の差が大きく減少するのです。

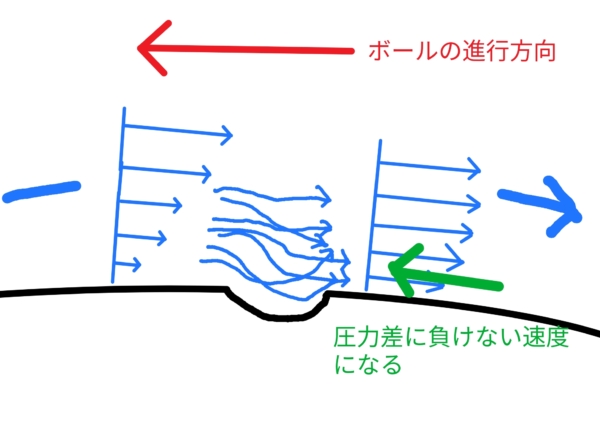

これによってボール表面の速度がディンプルなしの場合と比べて格段に速い為、圧力差による力に負けることなく、流れは進むことができます。

乱流境界層といえども、ボール後方では剥離はしますが、凹凸のない場合とくらべて剥離点は後ろにずれるのです。

以上のメカニズムでゴルフボールの凹凸(ディンプル)によって、剥離点の位置を後ろにずらし、ボールに加わる抗力を減らすことで、ボールをより遠くに飛ばすことができるのです。

まとめ

いかかでしたか?

ゴルフボールの凹凸の存在には、こんな理由があったのです。

同じようなメカニズムを採用している例は、世の中にたくさんあります。

水着、飛行機、バイクのヘルメット…etc

他にもたくさんあるので探してみるのも面白いですね。

わかりにくい箇所等ありましたら、コメント頂けると幸いです。