こんにちは。ケンチーです。

私は大学で機械工学を専攻し、大学院含め3年間流体力学の研究に没頭していました。

そんな流体力学を愛してやまない私が、そもそも流体力学ってなにか、何をしている学問なのかを誰にでもわかりやすく解説していきたいと思います。

普段生活していて流体力学という言葉は聞かないと思いますが、流体力学がどれだけ私たちの生活に密接しているかお分かりいただけると思います。

4大力学のうちの1つが「流体力学」

機械工学の根幹を支える学問4大力学の中の1つが流体力学になります。

4大力学を簡単に説明していきましょう。

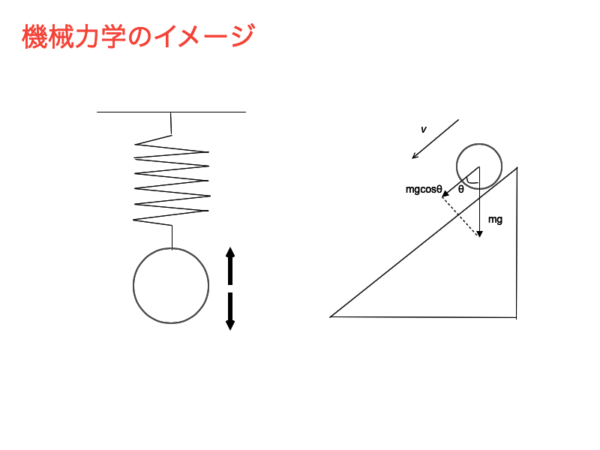

機械力学

普通科の高等学校で学ぶような力学はほとんど機械力学といってよいでしょう。

物体は力を与えても変形しないもの(剛体)として、それらの速度、加速度、力などを求めることができます。

バネや振り子などの振動の運動も機械力学に含まれます。

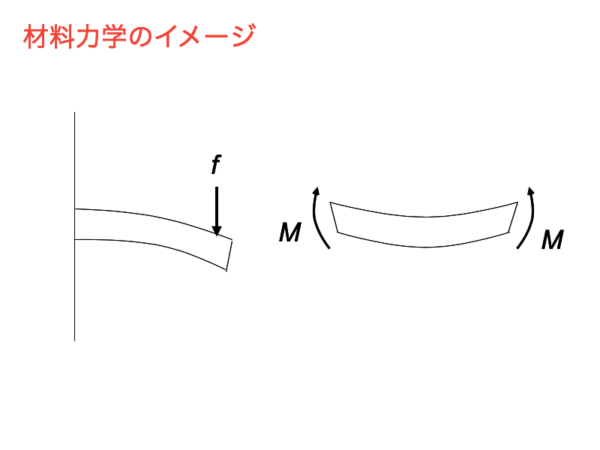

材料力学

変形しない剛体を扱う機械力学にたいして、力を加えると変形する物体を対象とした力学です。

物体に力を与えたときに、どのように変形し、どこが破断するのかなどを調べ、より強度の強いものを作る際によく用いられる学問です。

こちらは普通科の高等学校ではほとんど学ぶことはない為、馴染みのある人はとても少ないでしょう。

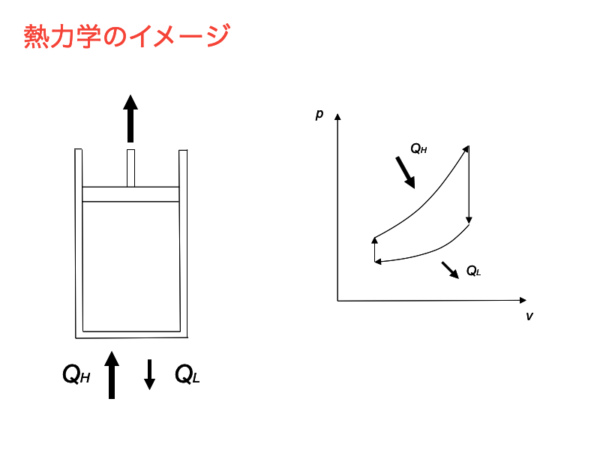

熱力学

その名の通り熱を扱う力学。

熱は分子の運動に起因している為、他の力学に比べて少し化学的な概念をもっています。

高校物理で学ぶボイル・シャルルの法則、熱力学第一法則などは熱力学という分野で活躍するものです。

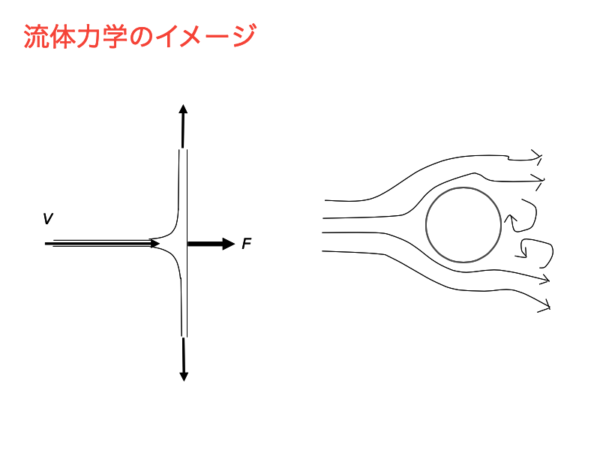

流体力学

本題の流体力学。流体と呼ばれる物体の速度、圧力、エネルギーなどを求めることができます。

流体とは、機械力学や材料力学で扱う物体とは異なり、水や空気のように1つの物体と捉えられないような物体(連続体)のことを指します。

簡単に言ってしまえば、流体力学とは気体や液体に関する運動や力について計算する力学と言えます。

高校物理でも水の圧力や浮力を学びますが、これらは流体力学の中の流体静力学という分野です。

少し専門的になると、運動している流体や流れの中にある物体にかかる力などを計算します。(流体動力学)

身の回りに溢れている流体力学

4大力学とは何なのかを見たところで、流体力学について説明していきましょう。

流体力学は気体や液体を対象とする力学であることは分かったけれど、身の回りのどのような場所で重宝されているのか分かりませんよね。流体力学の実用例を順に説明していきます。

車、電車、新幹線、飛行機の空気抵抗

普段、人が全速力で走っていてもあまり空気抵抗というものを感じることはないと思いますが、車や飛行機などの場合は空気抵抗を無視できません。

なぜなら速度が大きくなればなるほど空気抵抗の大きさも大きくなるのです。

そこで車や飛行機などの乗り物の形は、いかにして空気抵抗を減らすかを日々考えながら作られているのです。

本ブログでも空気抵抗を減らすための工夫をわかりやすく解説しているので、是非ご覧ください。

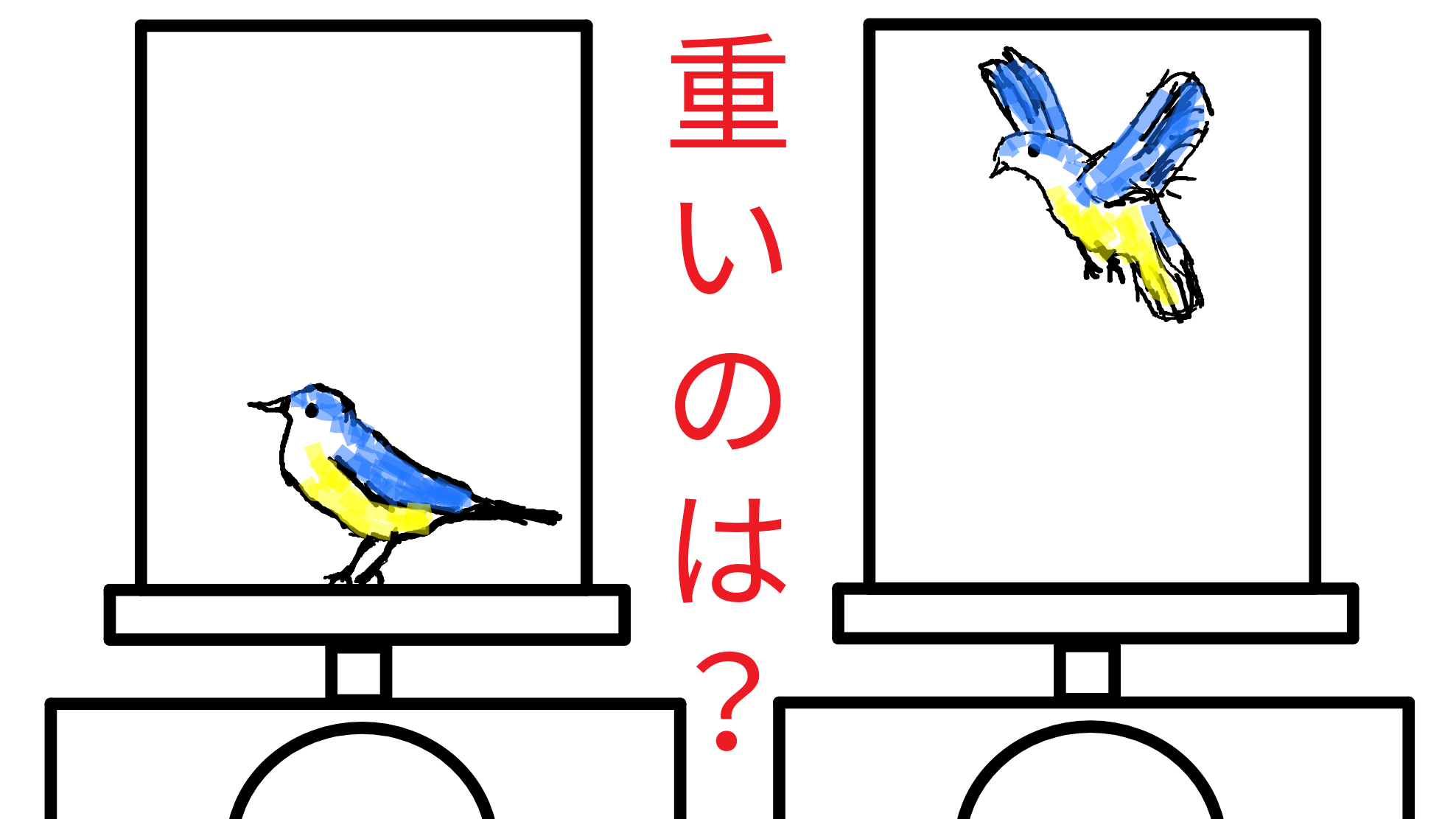

飛行機が飛ぶ、風車が回る

飛行機と流体力学は切っても切れない関係です。

先ほどの空気抵抗だけではなく、飛行機は飛ばなければなりません。

飛行機は鳥みたいに羽ばたいているわけではないのになぜあんなに高くとべるのでしょうか。

その理由は流体が生み出す揚力という力が飛行機を空高く飛ばしているのです。

実は、風車の羽も横から見ると飛行機の翼のような形をしていて、揚力を得て回転をしています。

飛行機や風車はどのようにして揚力を得ているのかは、こちらの記事で分かりやすく解説しているので、是非ご覧ください。

スポーツで利用される流体力学

ピッチャーが投げる変化球や、本田圭佑選手の無回転シュート。

これらはなぜ曲がったり、不規則にブレたりするのでしょうか。

実はこれも流体力学と密接に繋がっていて、流体力学で簡単に説明ができてしまいます。

これを知れば、変化球が上手く投げれないあなたもコツをつかめるかも知れません。

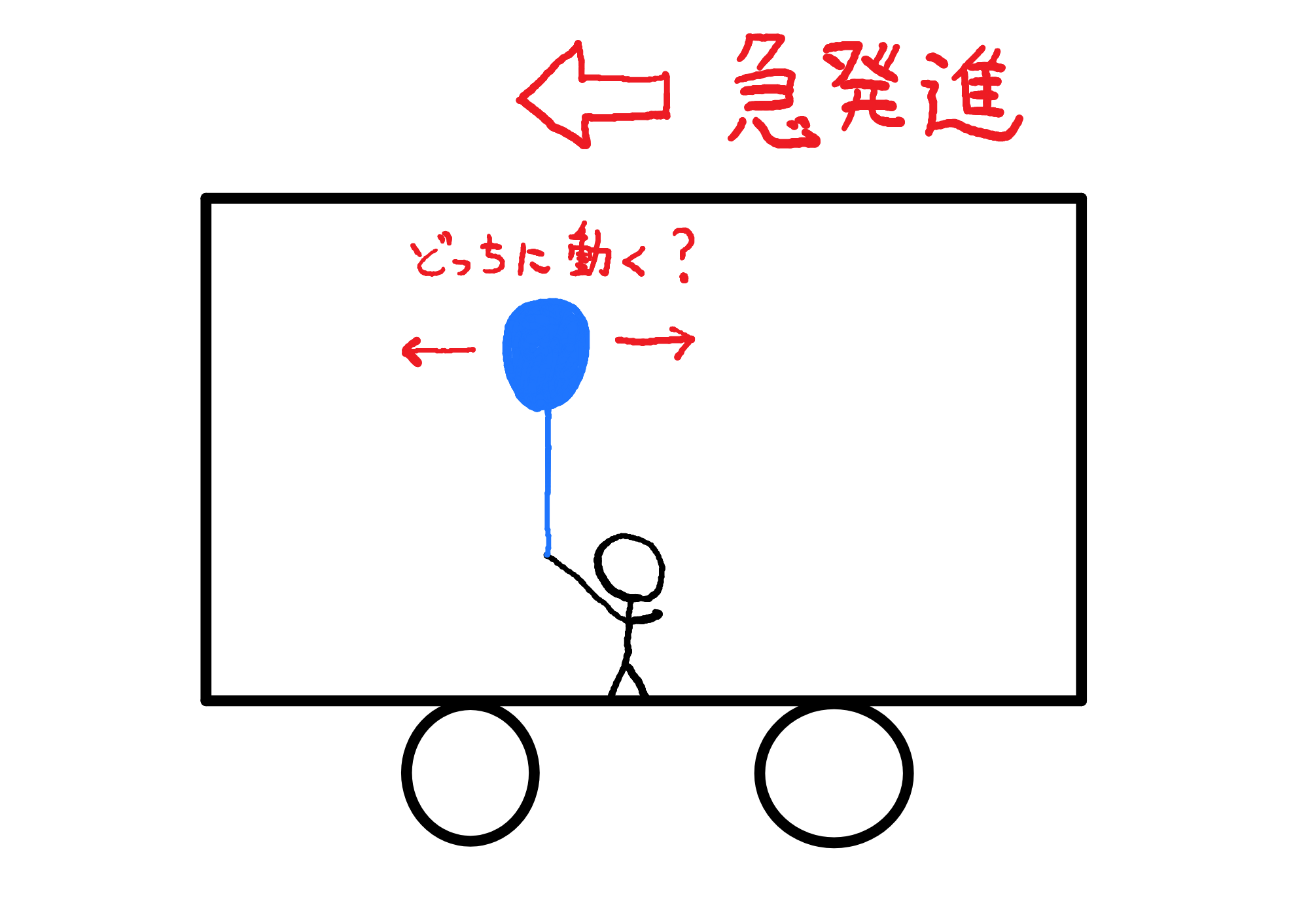

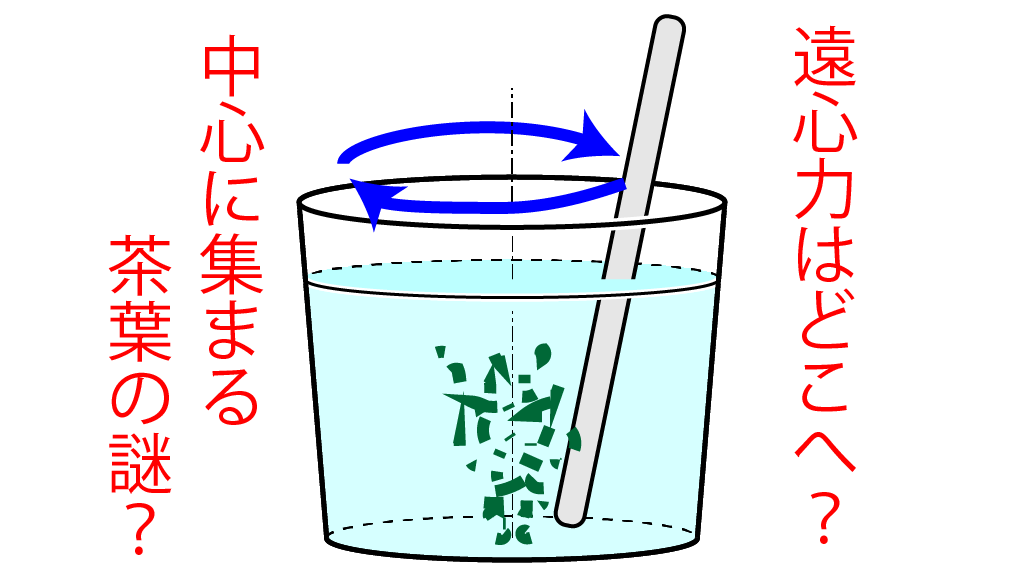

流体力学による不思議な現象

一見、物理学を無視しているかのような身の回りの減少を、流体力学の知識で説明ができることが多々あります。

そんな様々な現象を本ブログで多々紹介しているので是非ご覧になってください。

まとめ

いかかでしたか?

流体力学に少しでも興味をもっていただければうれしいです。

本ブログではほかにもたくさんの流体力学に関する記事を投稿していますので、ぜひご覧になってください。